이용 및 환불안내

이용방식별 이용기간 안내

- 정액제정액제로 제공되는 작품에 한하여 정액권을 보유중인 기간동안 제한 없이 이용 가능

-

대여구매 시점부터 3일(72시간)간 이용 가능

- - 선택 구매 또는 전체 구매 시, 조건에 따라 대여기간 연장

- - 일부 작품의 경우 1일 또는 2일간 이용 가능

- - 2개 회차 이상 일괄 대여 또는 전체 대여 시, 모든 회차의 이용기간은 동일

- 소장구매 시점부터 이용기간 제한 없이 해당 계정으로 영구적으로 이용 가능

이용안내

- 구매한 작품은 Web(PC, 모바일)과 APP에서 모두 이용할 수 있습니다.

- 무료로 지급 된 무료쿠폰은 구매 취소 및 환불 대상이 아닙니다.

환불안내

- 구매 후 7일 이내에, 뷰어를 오픈하지 않은 경우 환불 가능합니다.

- 전체구매는 구매 후 7일 이내에, 1개 회차도 뷰어를 오픈하지 않은 경우 환불 가능합니다.

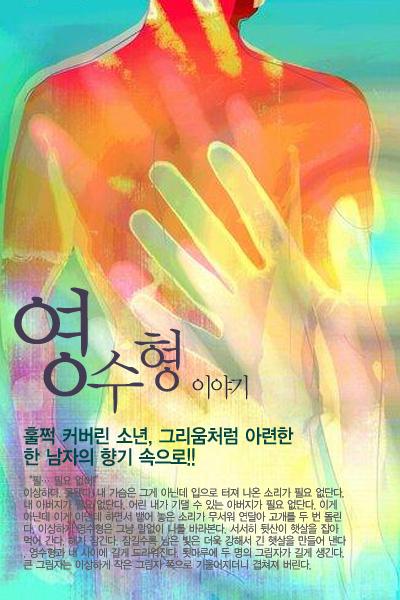

작품소개

다시 더듬는다. 가슴이 아픈 것인지 그 가슴속에 썩어 문드러지는 살이 아픈 것인지 영승도 모르고 승현도 모른다. 벌써 저녁인지 해가 뉘엿뉘엿 하더니 이내 그 그림자가 늘어져 커다랗게 모든 것을 덮어 버린다. 영승의 멍마저 덮어버려 아무것도 보이지 않고 다만 희고 커다란 두 몸뚱이만 보인다. 서서히 알몸이 되어가고 다시 오입질에 애무에 뜨겁게 달아오른다. 살아 있다. 혈색이 돈다. 헌데 이상하다. 하나만 살아 있고 혈색이 돈다. 송송 피어나는 밤꽃 향에 취해 달아오른 것은 승현의 몸뚱이뿐이다. 귀두가 팽팽해지더니 이내 쏟아진다. 우윳빛 건강한 그의 정액들을 영승의 몸에 퍼질러 놓는다. 아직 그 놈들을 살아 있다. 하지만 찬 공기와 접하자 이내 수그러든다. 그 수그러짐 속에 영승의 몸이 아프다.

리뷰 운영방침 안내

모니터링에 의해 아래 내용이 포함된 리뷰가 확인될 경우 관리자에 의해 예고 없이 리뷰가 삭제 될 수 있습니다.

- 1. 욕설 및 비방 글을 등록한 경우

- 2. 유사한 내용의 글을 반복적으로 등록한 경우

- 3. 홍보 및 상업성 글을 등록한 경우

- 4. 음란성 글을 등록한 경우

- 5. 악성코드를 유포한 경우

- 6. 본인 및 타인의 개인 정보(실명, 연락처, 메일 주소 등)를 유출한 경우

- 7. 반사회성 글을 등록한 경우

- 8. 기타 관리자 판단에 의해 제공 서비스와 관계없는 글을 등록한 경우

정가

대여

권당 900원3일

전권 900원3일

소장

권당 2,500원

전권 2,500원

BL 소설 랭킹

더보기-

1.

네이키드 베이비(Naked Baby) -

2.

지배적 결혼 생활 -

3.

내 남편은 나를 싫어한다 -

4.

[BL] 열여덟의 침대 -

5.

파트타임 파트너 -

6.

잿빛 연심 -

7.

교정 -

8.

굴러들어온 늑대 -

9.

[BL] 파트너

개인정보보호 활동

2024-E-R047

- 미스터블루(주)

- 조 승 진

- 미스터블루

- https://www.mrblue.com

- 개인정보보호마크 : http://www.eprivacy.or.kr

-

개인정보보호마크 인증사이트 현황